徐益明 浙江永鼎(德清)律师事务所

【摘要】“抵触申请”是专利领域的一种特殊情况,其由于时间节点的特殊性无法归入到现有技术或者现有设计中,且并未在法律中有明确的规定。抵触申请抗辩近些年在司法实务中有所突破,其虽同样缺少法律的明确规定,但是在专利侵权诉讼中允许抵触申请抗辩类推适用现有技术抗辩已在司法实务中达成共识。运用抵触申请进行抗辩前需要首先认定某两个专利之间构成抵触申请,外观与外观和发明/实用新型与发明/实用新型之间仅需考虑时间要件即可判断是否构成抵触申请。本文重点研究的问题为外观与发明/实用新型专利能否互为抵触申请,这二者被通常意义上定义为保护客体不同的发明创造,即外观保护的是“产品外观”,发明/实用新型保护的是“技术方案”,二者在国家知识产权局的观点下是不得互为抵触申请的,而在司法实务中确是存在重大争议。

【关键词】抵触申请 抵触申请抗辩 新颖性 保护客体

一、抵触申请的概述

(一)抵触申请概念

我国《专利法》对于“抵触申请”没有直接规定,与这一概念相关的法律规定为《专利法》第二十二条第二款和第二十三条第一款,分别为关于发明、实用新型新颖性规定和外观设计专利新颖性规定。《专利审查指南》在“抵触申请”概念界定语段中表述为:为描述简便,在判断新颖性时,将专利法第二十二条第二款规定的这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。具体来说,即是A专利为在先申请专利,在A专利的申请日和公开日之间的这段特殊时间段中,与A专利实质相同的B专利也被提交至国家知识产权局望获得专利权,此时,A专利称为B专利的抵触申请。

(二)设置抵触申请概念的目的

学界、实务界普遍认为,抵触申请设置的最初目的在于避免重复授权。专利审查员在审查某一专利过程中,由于难以检索到已提交申请但并未进行公开的专利,通常仅将现有技术/设计与申请专利进行比对,若认为其符合授予专利的条件,则会授予该专利专利权。根据我国的“在先申请”原则,后申请得到的专利因其失去新颖性本不能获得授权,但是因为上述专利审查实践中的现实困境和专利审查员作为自然人的局限性,在后的专利也可能会被授予专利权,如此情形中的在先专利与在后专利构成抵触申请。若是以在后专利为权利基础提起专利侵权诉讼,被控侵权人可以通过行政手段进行对抗,即提起专利无效程序,以存在抵触申请为由,申请宣告在后专利无效。目前的司法程序中,被控侵权人常以抵触申请抗辩作为一种抗辩手段,这似乎已经超越了抵触申请设置的最初目的。

二、抵触申请抗辩的适用

(一)抵触申请抗辩的概念

抵触申请抗辩是运用抵触申请概念在司法实践中进行不侵权抗辩的一种抗辩方式,该概念产生于司法实践当中,并未有法律明确的规定,在江苏高院、上海高院、北京高院和最高院出台相关指南或意见中有提及。当下,抵触申请抗辩在司法实践中已被广泛使用,此种抗辩手段与现有技术抗辩具有极大相似性,主流观点认为其可类推适用现有技术抗辩。

(二)司法实践突破

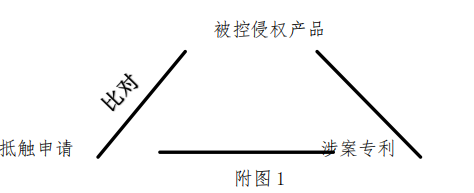

在抵触申请抗辩的发展过程中,反对运用抵触申请进行抗辩的观点大多担心为司法机关的人民法院在司法实践中会评价到某些专利的有效性,将司法权力之手伸到行政权力的领域。正如早些年众多“驰名商标”的案例一般,法院在其判决中直接认定某些商标为“驰名商标”,而在我国的权力体系中,只有行政机关能进行作出“驰名商标”的认证,法院的做法实际上是僭越了权力的边界。笔者认为,在进行抵触申请抗辩的过程中,不会出现上述情况,因为实际的司法审判过程中,运用抵触申请进行抗辩是将抵触申请与被控侵权产品进行对比,判断抵触申请中是否已经完整地披露了被控侵权产品中所采用的设计或者技术,并未就涉案专利的专利权有效性进行评价(具体见附图1)。

![]()

反对抵触申请抗辩在司法实践中运用的很大原因在于,反对者认为抵触申请设置的唯一目的是“禁止重复授权”,而不得将其用于司法程序中的抗辩。这种观点在现有的学界和司法实务中是难以立足的。理由如下:第一,从适用条件来看。“禁止重复授权”的前置条件是前后两项实质性一致的专利均被授予专利权,即重复授权。若在先专利申请出现被驳回或者撤回的情况,则不构成重复授权。而在抵触申请抗辩中,抵触申请的构成与否与在先专利是否最终授权无关,即使在先申请的专利申请最终未能获得授权被驳回,也同样可以构成抵触申请,可以进行抵触申请抗辩,因为其切实公开了产品外观或技术方案。故抵触申请抗辩与“禁止重复授权”不同的是,是否构成抵触申请并以此抗辩与在先的专利申请是否最终获得授权无关。第二,从立法目的来看。《专利法》第九条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。“禁止重复授权”的目的是为了避免授予两个保护范围完全一致的专利权,故比较的对象是两项专利的权利要求。而抵触申请抗辩中抵触申请的认定,主要是考虑在先申请专利(包括权利要求、说明书以及附图)中是否公开了技术或者设计。综上所述,抵触申请抗辩不应受禁止重复授权的约束,如果在先存在的抵触申请公开了被诉侵权产品中的技术或者设计,可对侵权的控诉进行有力的抗辩。

抵触申请抗辩类推适用现有技术抗辩的在诸多法院的说理部分中被提及,同时,法院说理时也对于抵触申请抗辩的适用方式进行了明晰。现有技术抗辩在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条中规定,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法规定的现有技术。设置现有技术抗辩的主要原因是专利权的保护范围不应包含现有技术,被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由,主张不侵害涉案专利的,法院可以参照现有技术抗辩的方式认定抵触申请抗辩。“参照适用”代表了抵触申请抗辩适用时与现有技术抗辩适用时存在一定区别,如不得将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩。只有当被诉侵权技术方案的特征已被抵触申请单独、完整地公开,才可以认定抵触申请抗辩成立。

司法实践中,运用抵触申请抗辩已是一次对于现有法律框架的突破,认定抵触申请是否成立是进行抵触申请抗辩的前提与基础,对于外观专利与外观专利、发明/实用新型专利与发明/实用新型专利之间是否为抵触申请仅需考虑时间要件,但若以同样的时间要件去嵌套外观与发明/实用新型能否互为抵触申请,将会是对于现行法律框架的又一次突破。

三、外观与发明/实用新型能否互为抵触申请并进行抗辩的司法争议

(一)互为抵触申请的行政认定

针对外观与发明/实用新型能否互为抵触申请这一问题,国务院专利行政部门对此持否认态度,由国家知识产权局编撰的《专利审查指南》中有关“抵触申请”的内容仅提及了“发明或者实用新型”,并未出现“外观”这一类型的专利,可见国家专利行政部门不认可外观与发明/实用新型专利互为抵触申请。

(二)互为抵触申请并进行抗辩的司法认定

在司法实践中,对于两类不同发明创造能否互为抵触申请具有重大争议,经过案例检索后发现,甚至发生过完全相同的审判人员对于这一问题在前后两年判决中出现截然相反的事实认定的情况。基于此问题的争议巨大,在本文中多一些“我发现”,而少一些“我认为”,以司法裁判实践为基础进行问题的研究。

本文以“外观与发明/实用新型”、“抵触申请”、“抵触申请抗辩”为关键词在Alpha法律检索平台、北大法宝、北大法意、中国裁判文书网中检索到24份司法判例(检索案例截止2025年6月),下附表格对此24份裁判信息进行具体展示(以时间顺序进行排序)。

序号 | 判决法院 | 案号 | 涉案专利类型 | 抵触申请类型 | 判决观点 |

1 | 浙江省宁波市中级人民法院 | (2012)浙甬知初字第326号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计能成为实用新型的抵触申请,因为实用新型专利与外观设计专利的保护范围存在交集 |

2 | 山东省济南市中级人民法院 | (2014)济民三初字第666号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

3 | 北京市第一中级人民法院 | (2014)一中知行初字第4549号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计不能成为实用新型的抵触申请 |

4 | 北京市高级人民法院 | (2015)高行知终字第269号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计不能成为实用新型的抵触申请 |

5 | 北京知识产权法院 | (2015)京知行初第6425号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

6 | 北京知识产权法院 | (2015)京知行初字第1720号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计不能成为实用新型的抵触申请 |

7 | 山东省高级人民法院 | (2015)鲁民三终字第144号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

8 | 广州知识产权法院 | (2016)粤73民初1476号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请,判决中将二者进行了对比,并未提及具体原因。 |

9 | 广东省高级人民法院 | (2016)粤民终978号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

10 | 北京知识产权法院 | (2018)京73行初2047号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计不能成为实用新型的抵触申请 |

11 | 北京知识产权法院 | (2018)京73行初2646号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

12 | 广州知识产权法院 | (2018)粤73民初2637号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请,理由为:抵触申请虽为实用新型但通过其主视图可见主要设计要点。 |

13 | 广州知识产权法院 | (2018)粤73民初286号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

14 | 浙江省高级人民法院 | (2018)浙民终592号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

15 | 广东省高级人民法院 | (2019)粤民终2044号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

16 | 浙江省高级人民法院 | (2019)浙民终878号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请,本案中,实用新型的附图与被诉侵权设计相比,二者并无差异。 |

17 | 浙江省高级人民法院 | (2019)浙民终879号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请,本案中,实用新型的附图与被诉侵权设计相比,二者并无差异。 |

18 | 上海市高级人民法院 | (2020)沪民终324号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请,但本案中,实用新型的附图仅展示了局部结构,最终抵触申请抗辩不成立。 |

19 | 江苏省高级人民法院 | (2020)苏民终786号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

20 | 河南省高级人民法院 | (2021)豫知民终696号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

21 | 广东省高级人民法院 | (2021)粤民终1863号 | 外观设计 | 发明专利 | 发明不能成为外观设计的抵触申请,发明专利与外观专利属于不同专利类型,二者保护的内容不同,不存在重复授权 |

22 | 广州知识产权法院 | (2021)粤73知民初360号 | 实用新型 | 外观设计 | 外观设计能成为实用新型的抵触申请 |

23 | 宁波市中级人民法院 | (2023)浙02民初797号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型不能成为外观设计的抵触申请 |

24 | 重庆市高级人民法院 | (2024)渝民终367号 | 外观设计 | 实用新型 | 实用新型能成为外观设计的抵触申请 |

表1

上表中,认为不同类型的专利不能互为抵触申请的理由绝大多数

为“两者的保护客体不同”,实用新型和发明保护的客体为“技术方案”,而外观设计保护的客体为“产品的外观”,该观点在24个案件中占有16个。但是,在上述呈现的案例中有年份较近(2024年),也有年份较远(2012年)的案例认为外观和发明/实用新型能互为抵触申请,故在我国专利相关法律不断发展的过程中,对于此问题仍然存在争议,不可认为在司法实践中“不能互为抵触申请”的观点为主流观点。

1、不同观点

(1)反对观点

广州市高院在其对外发布的案例评析中表明,《专利法》对三种专利类型客体均有明确规定可知,发明与实用新型保护的均是技术方案,二者具有基本相同的保护客体;而外观设计保护的是产品外观,与发明/实用新型的保护客体并不相同。抵触申请设置的目的为避免重复授权,原则上重复授权只出现在相同的保护客体之间,故外观设计与发明/实用新型不能互为抵触申请

反对的观点主要是依据现有的法条,具体为:

《专利法》第二十二条第二款,新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利法》第二十三条第一款,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

从上述法条可见,《专利法》中将外观设计与发明/实用新型的创新性进行分条的表述,这是对于反对的观点强有力的支持,这也是赞成观点无法回避的现行法律明确规定。

(2)赞成观点

有学者在其论文中表明,抵触申请主要参考是否在先提出申请,并不要求其专利类型与涉案专利完全相同,在先的外观设计专利同样可以构成在后申请的发明/实用新型专利的抵触申请,其同样可以进行抵触申请抗辩。

主张二者不得互为抵触申请的观点显然忽略了如下情况:申请在先的外观专利在在后申请的发明/实用新型专利申请之前并未进行公开,虽为外观专利,但是通过外观专利的图片可以清晰全面的反映出在后申请的发明/实用新型的核心技术特征;反过来说,申请在先的发明/实用新型在在后申请的外观专利申请之前并未进行公告,而在先的发明/实用新型专利的附图完全公开了该外观设计专利。在此情况下,因为时间节点的特殊性,在先揭露的技术或者设计不得被称之为现有技术或者现有设计,因为现有技术或者现有设计对于时间节点有明确的要求,即是在专利申请日之前需完全公开,而上述的情况显然不符合现有技术或者现有设计的要求,故不得运用现有技术或者现有技术进行抗辩。

试想下述的情形,某人自主创造出了一个产品,忽视了产品中包含的技术方案,认为其产品的外观值得重点保护,该人便申请、获得了外观设计专利权,外观设计专利能够完整地展示一个技术方案。此后,以此专利来展开生产活动,制造出了产品并进行销售、许诺销售,但是流入市场后产品发现落入了在后的一个发明/实用新型专利的保护范围内,涉案外观与发明/实用新型在时间要件上符合抵触申请的定义。此种情况下,发明/实用新型专利权权利人一纸诉状将外观设计专利权人诉至法院,诉称外观设计专利权人生产的产品侵犯其发明/实用新型专利权。此时,若是“被控侵权人”不能主张在先申请的外观设计构成抵触申请,进而主张抵触申请抗辩以维护自身权益,则显然违背了法律规定的公平原则。如此说来,法院应当给予“被控侵权人”以在先专利对抗在后专利的权利,即使在先专利并非由“被控侵权人”所有,他人所有的在先专利因其现实存在性且能展示设计或者技术,也应可被用来对抗在后专利。

(三)两类专利互为抵触申请并进行抗辩的不同情形特点

外观与发明/实用新型互为抵触申请的情形分为两种:外观设计构成发明/实用新型的抵触申请和发明/实用新型构成外观设计的抵触申请,这两种情形有其特点。

外观设计构成发明/实用新型的抵触申请的例子很少,在本文收集的24个案例里仅占到2个。外观设计可以作为发明/实用新型的抵触申请并以抵触申请抗辩成功的例子极少,在本文收集的案例中,仅有案号为(2012)浙甬知初字第326号这一个案例为此种情况,它的稀缺性集中在两方面:第一,认定外观设计和发明/实用新型能互为抵触申请;第二,认定被控侵权产品的涉案技术特征与在先外观设计专利的相应技术特征相同,抵触申请抗辩成立。第一方面,针对“能否互为抵触申请”,(2012)浙甬知初字第326号判决中所持观点为“实用新型专利与外观设计专利的保护范围存在交集”,故认定外观设计可以作为发明/实用新型的抵触申请,这样的观点很少。第二方面,针对“被控侵权产品的涉案技术特征与在先外观设计专利的相应技术特征比对”,由于外观设计专利在申请的过程中申请人侧重于保护产品的设计部分,外观设计的专利文本中很少能显示专利技术。

发明/实用新型构成外观设计的抵触申请的例子相对较多,在本文收集的24个案例里占到6个,上述6个案例中的3个案例最终的抵触申请抗辩成立。发明/实用新型专利文本由权利要求书、说明书与附图构成,外观设计专利文本由附图和附图说明构成,发明/实用新型相较于外观设计而言,文本更丰富,在先的发明/实用新型附图中更可能单独、完整揭露在后外观设计的设计要点。

从本文的表格中可以发现,八个不同类型专利间能构成抵触申请的案例,专利类型仅涉及外观设计与实用新型,并没有出现发明,但是在一般意义上,发明和实用新型保护的对象均为技术方案,属于同种类型,两者应当合并看待。如上文所述,发明/实用新型中的附图有更大概率展现与被诉侵权设计一致的设计方案,法院若要认定两者构成抵触申请必然进行说理,笔者认为,法院在此关于“发明/实用新型构成外观设计的抵触申请”的说理能够同样运用于“外观设计构成发明/实用新型的抵触申请”,因为对于外观设计与发明/实用新型专利互为抵触申请问题,必须呈现对应状态。

四、总结

严格按照现行法律规定往往都将指向反对观点,认为外观设计与发明/实用新型专利的保护客体不同,不得互为抵触申请。笔者认为,外观设计附图中包含的技术要点或者发明/实用新型的附图中包含的设计要点已经被完全公开,它们所揭露的技术方案或者产品设计虽不受法律意义上的保护,但不可否认的是,其客观上已经破坏了申请日在后的专利的新颖性。

抵触申请的核心在于提出专利申请的时间节点,在本文中,笔者认为,在司法实践中若是外观和发明/实用新型专利申请时间要件符合“后一申请的时间落在前一申请的申请日和公开日之间”,即可认定二者互为抵触申请。诉讼中,若是被控侵权产品中的技术要点与在先的外观设计附图中的技术要点一致或者被控侵权产品中的设计要点与在先的发明/实用新型附图中的设计要点一致,则可认定抵触申请抗辩成立。